Livre ••• Roman ••• Brigitte Valotto, Terre II

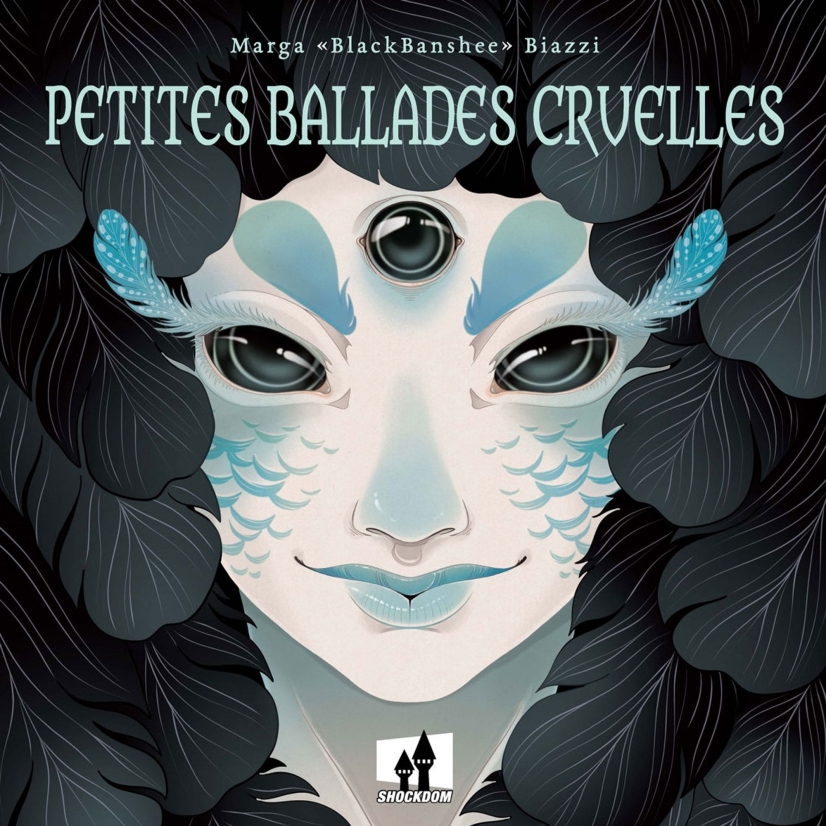

BlackBanshee ou la juste cruauté

Étranges et cruelles que créatures que celles de BlackBanshee, aka Marga Biazzi.

Dans le subtil et néanmoins sombre album Petites Ballades cruelles proposé en France aux éditions Shockdom, la dessinatrice italienne se fait conteuse d’histoires, au fil d’un recueil s’égrenant au fil des quatre saisons. Dix histoires sont mises en scène, avec une économie de texte mais un luxe de détails et une grande finesse dans les dessins.

Ces ballades cruelles placent la nature au cœur de ces fables. L’homme n’y a pas le plus beau rôle, sauf exception lorsqu’il secoure par exemple un animal blessé ("Gratitude"). S’inspirant de légendes ancestrales, Marga Biazzi anthropomorphise la nature. Des êtres merveilleux, des créatures inquiétantes ou de fragiles mais impitoyables fées ("Celle qui veille") entendent demander des contes à ces êtres humains malveillants, qu’ils soient chasseurs, braconniers ou simples mortels, pour qui un animal n’est qu’une chose sans âme destinée à être tuée et mangée ("La génisse blanche").

Des êtres merveilleux, des créatures inquiétantes ou de fragiles mais impitoyables fées

BlackBanshee entend faire de ces contes fantastiques autant de messages en faveur de l’écologie et contre la cruauté humaine. Pour servir son propos, elle n’hésite pas à faire couler le sang, transformer une simple enfant en monstre (la revisite du Petit Chaperon Rouge dans l’histoire "Fais attention à qui tu rencontres / Quand dans le bois tu te perds") ou une créature aquatique en maîtresse criminelle ("Folle solitude).

Parmi ces dix contes, le lecteur sera sans doute séduit par la sixième ballade ("Eté »), "L’enfant dans le champ". Nous voilà cette fois transporté au Japon chez un vieil homme recueillant un enfant martyrisé. Pas de nature détruite ici, mais une enfance piétinée.

Voilà de curieuses, cruelles et très justes petites ballades cruelles, à découvrir.

Marga "BlackBanshee" Biazzi, Petites Ballades cruelles, éd. Shockdom, 2022, 96 p.

https://fr.shockdom.com/boutique/fusion/petites-ballades-cruelles

https://www.margabiazzi.it

Voir aussi : "L'art de Loputyn"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !